안희연: 여름 언덕에서 배운 것(2020). Changbi Publishers

조용히 혼자 읽곤 하지만 왠지 그러고 싶어서, 음악을 들으며 읽었다. 그런데 그 음악 때문일까. 이렇게 차분하고 먹먹한 기분이 드는 것이. 교양 다운 클래식 강의 도중 혼자 눈물이 날 것 같은 음악이었다. 쌀쌀해지기 시작한 가을 자락에 들었던 <죽은 왕녀를 위한 파반느>다. 흐르는 선율을 듣고 있자면 가까이 있지 않은 그 어느 존재가 그려지면서 괜스레 울적해지곤 했다. 그리고 그 슬픈 마음이 차오르는 시간을 나는 좋아했다. 누구에게도 방해받지 않고, 특별한 이유를 정해두지도 않았으며 그냥 단지 그러고 싶어서. 슬픔에 기꺼이 잠겨 들곤 했다.

싱그러운 여름 기색이 만연한 표지를 봤음에도 이 음악을 고른 건,

몇 장을 넘기자마자 내게 전해지던 시집의 시선 때문이었다.

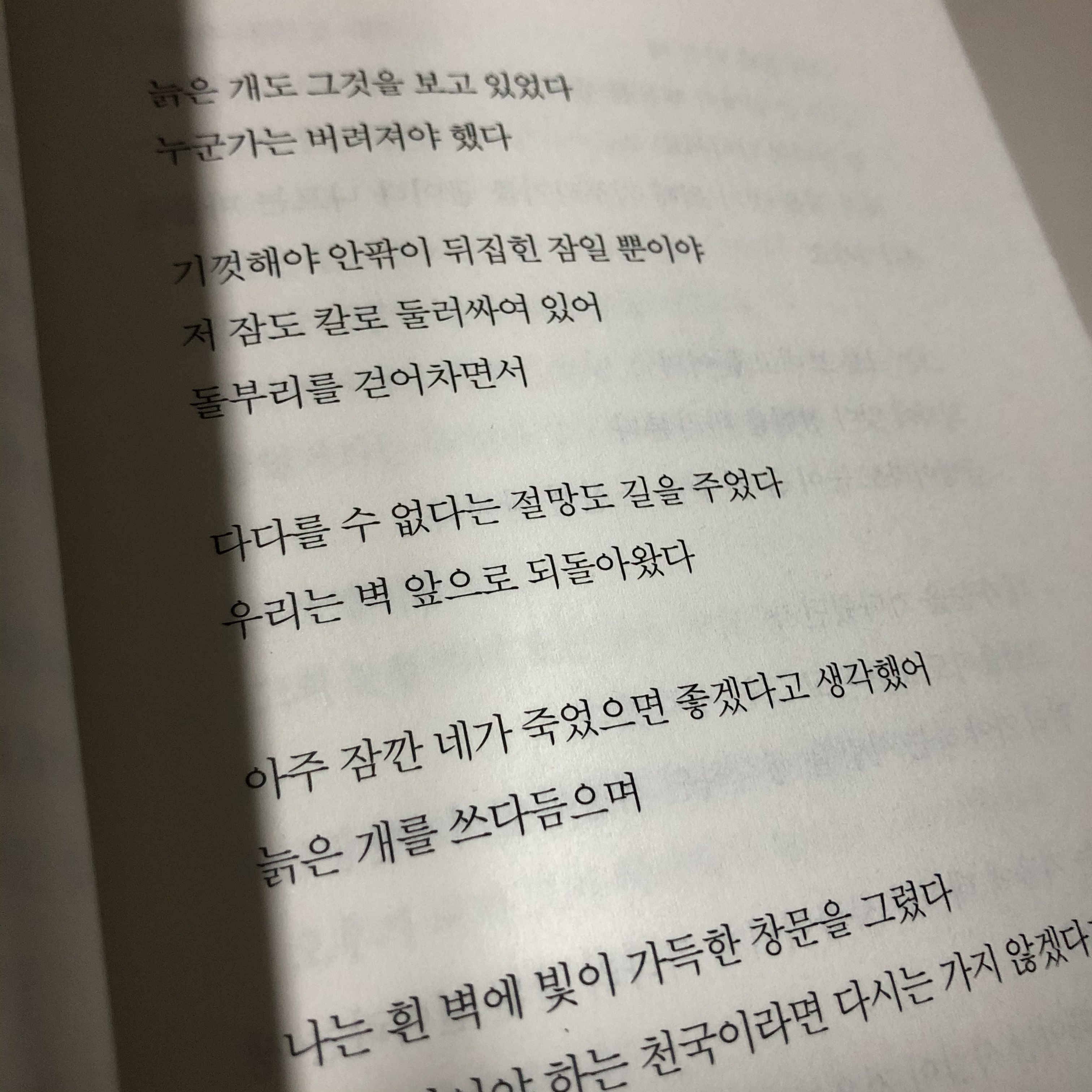

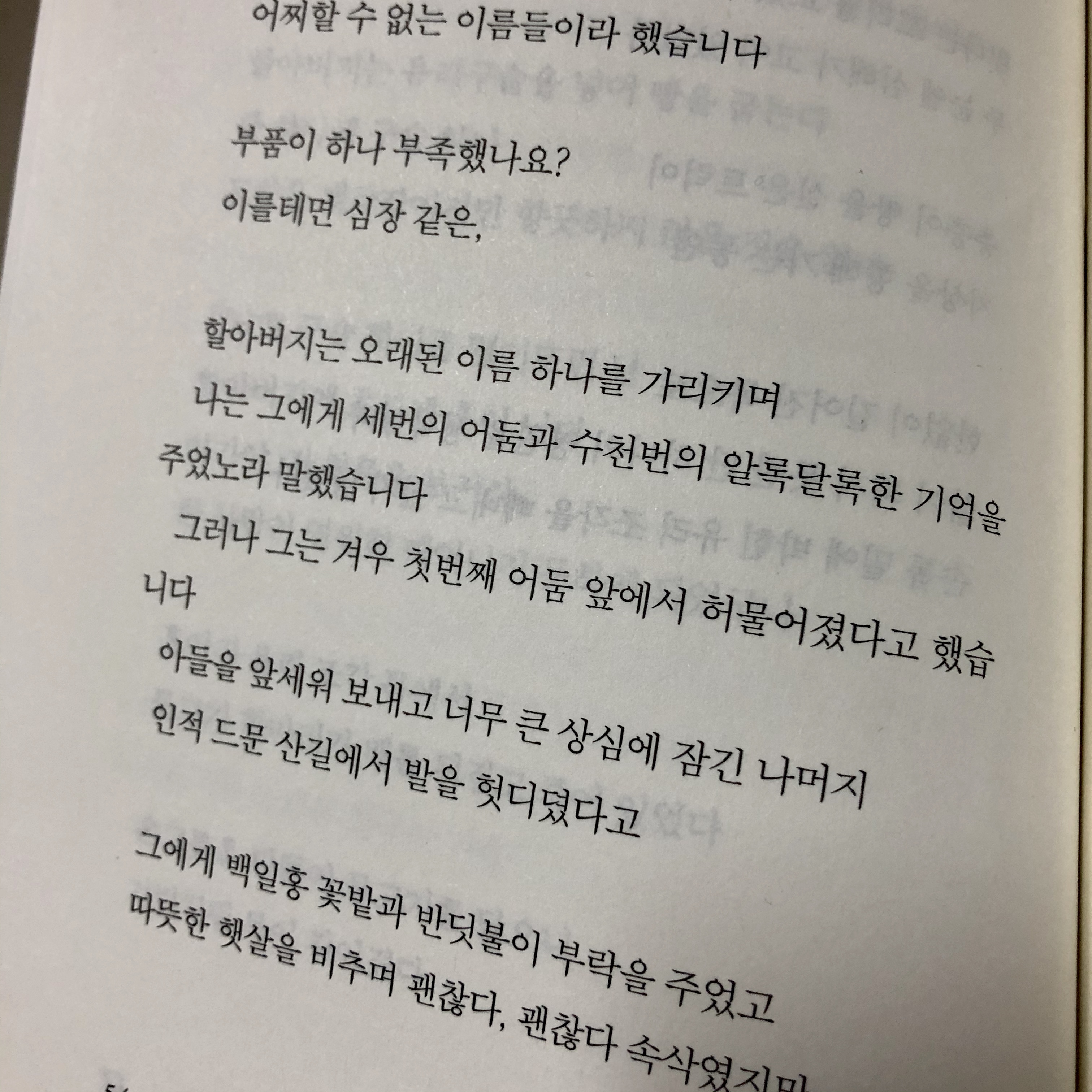

수천번의 알록달록한 기억을 주었음에도 단 하나의 어둠 앞에 무너져 내리는 것. 그게 인간이었나 보다. 그 나약한 모습이 안타까웠고 그 나약한 모습이 이해되어 적적했다. 하나의 영혼을 가진 인간에게는 그 영혼의 자리를 내어줄 수 있는 특별하고도 슬픈 능력이 있다. 내어준 자리를 평소에는 헤아릴 틈이 없지만 지나온 세월만큼 그 자리의 크기는 너무나도 커진 터라 쉽게, 작은 파동만으로도 스러지는 게 인간이었다. 설탕이 물에 녹는 것처럼 아주 쉽게.

사랑하는 것들이 곧 사람의 전부인지라 지키기 위해 못할 일은 없었다. 설령 자신이 깎이고 닳는다고 해도. 목숨이 위협받는다고 해도. 아주 작은 사소한 것이라고 해도, 그것이 만들어낼 영향의 거대함을 알고 있었기 때문일 것이다.

아주 소중한 것이라 조심스러운 손길로 매만져도 깨어지기 쉬운 존재라. 나 역시 그와 다를 바 없는 아주 평범한, 한 인간일 뿐임을 알고 있다. 그래서 나와 같지 않은 떨어짐과 충격에도 깨어지지 않을 것 같은 단단한 구슬을 품은 이들을 나는 정말이지 부러워한다. 언젠가 불어올지 모르는 작은 바람에도 쉽게 흔들려 바닥에 내쳐질 때마다 금이 가고, 또 금이 가서, 언젠가는 메워보려 해도 손을 쓸 수 없을 정도로 산산이 부서지는 날이 오진 않을까, 두렵기 때문이다.

하느님일까, 부처님일까, 하늘님일까 그 어떤 자애로운 신인 것일까. 존재의 명명이 어떠하든 상관은 없다. 단지 '달의 아이'가 지켜본 할아버지가 구슬을 소중히 여겨주었음에, 알록달록한 기억들과 따뜻한 햇살, 괜찮다는 속삭임을 주었음에 나의 구슬은 한없이 빛나게 되었고 눈물이 흘렀다. 삶이 너무도 괴롭고 일어날 수 없는 거센 바람이 불어 이만 땅에 스며들고자 할 때. 그때 기억하기 위하여 시인과 독자인 나의 작은 약속이 된 것일지도 모르겠다. 그렇게, 할아버지는 우리가 위로받고 있노라고 생각할 수 있는 따뜻한 허상일지도 모르겠다.

그래, 허상이면 또 무엇하랴. 알량하고 연약한 마음은 거짓의 이야기라 할지라도 이렇게 뭉클하고 촉촉하게 젖어든 것을.

시인의 뜻이 어떤 것이든 가벼운 시집 한 권으로 마음을 만져줄 수 있는 그 손길에 감탄하고 감사할 수밖에 없었다. 그리고 묻고 싶었다. 세상 곳곳의 사람들을 죄다 위로할 수 있을 법한 넓은 그대는 품기만 하는 것은 아닌지. 쉬이 뉘어질 공간이 남아있지 않게 될까 걱정스러운 생각이 들었다. 마음을 주고 공감하고 안아 드는 손길엔 자신을 돌볼 여유가 없기 마련이니까.

손안에 들어왔던 펄떡임이 가실 때까지, 발골의 귀재가 된 사람은 되뇐다. 손에서는 비린 맛이 가시질 않고 어떤 물을 마셔도 갈증이 나고 입안이 쓰다고.

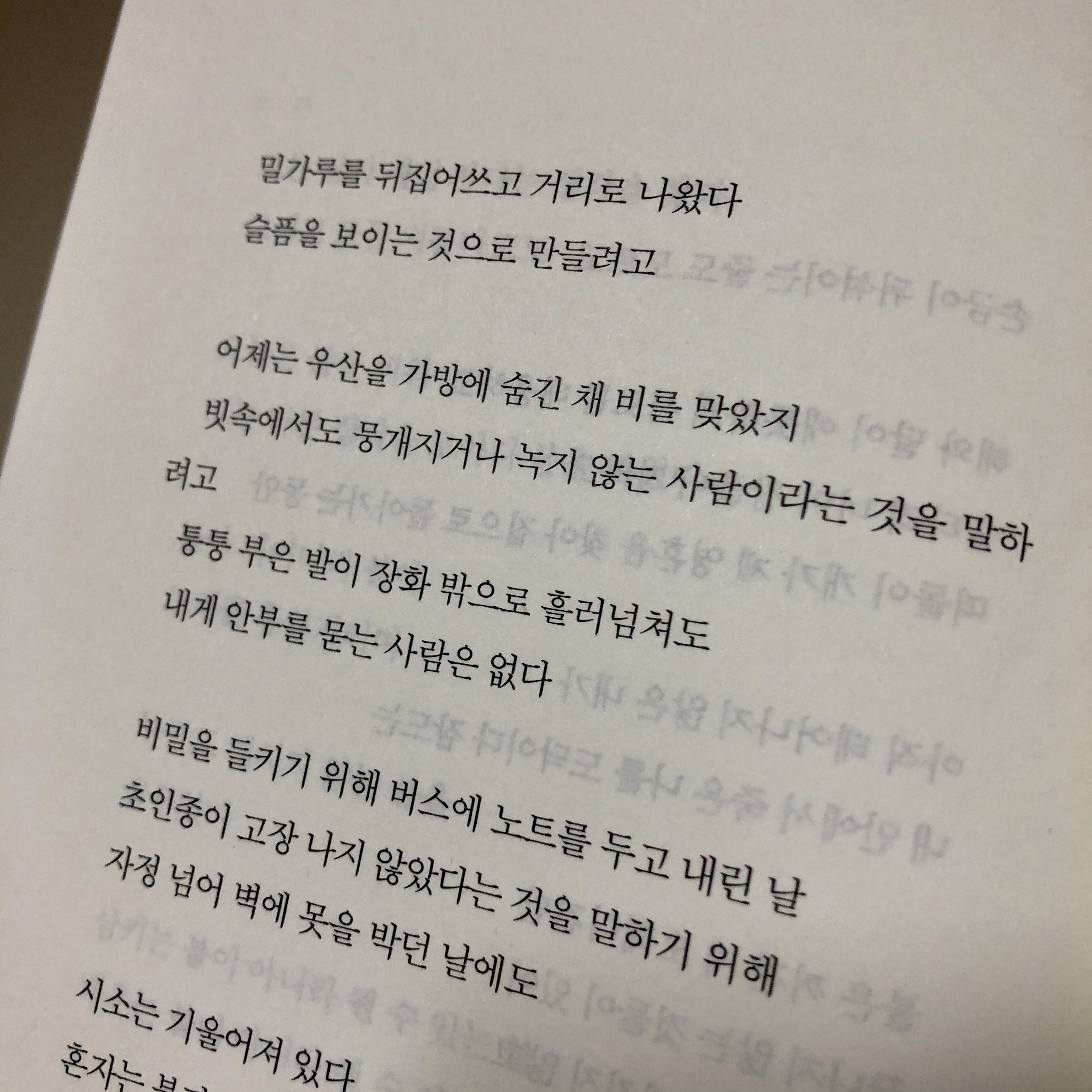

외로움을 견디지 못한 이는 자신을 봐주길 바라는 마음에서, 누군가 자신을 바라봐주길 바래서, 밀가루를 뒤집어썼다.

시인과 나는 이들의 몸짓과 말을 가만히 바라보고 있다. 그리고 진하지 않게, 너무 깊어지지 않는 이 곳에서 어루만지고 보듬는다. 그리고 어느새 나 이들 중 한 사람이 되어있다. 버리는 일과 일어서는 일과 나와 같은 이들을 바라볼 시선. 똑같이 물웅덩이 가득한 언덕이지만, 내가 만들어낸 나의 언덕 위로 올라가 배운 여름의 기억이다.

'책' 카테고리의 다른 글

| 에디 혹은 애슐리 - 김성중 (0) | 2020.08.24 |

|---|---|

| 빌레뜨 2 - 샬럿 브론테 (0) | 2020.08.17 |

| 문학과 예술의 사회사1 - 아르놀트 하우저 (0) | 2020.08.03 |

| 예루살렘의 아이히만 - 한나 아렌트 (0) | 2020.07.29 |

| 나의 문화유산답사기: 산사 순례 - 유홍준 (0) | 2020.07.27 |

댓글