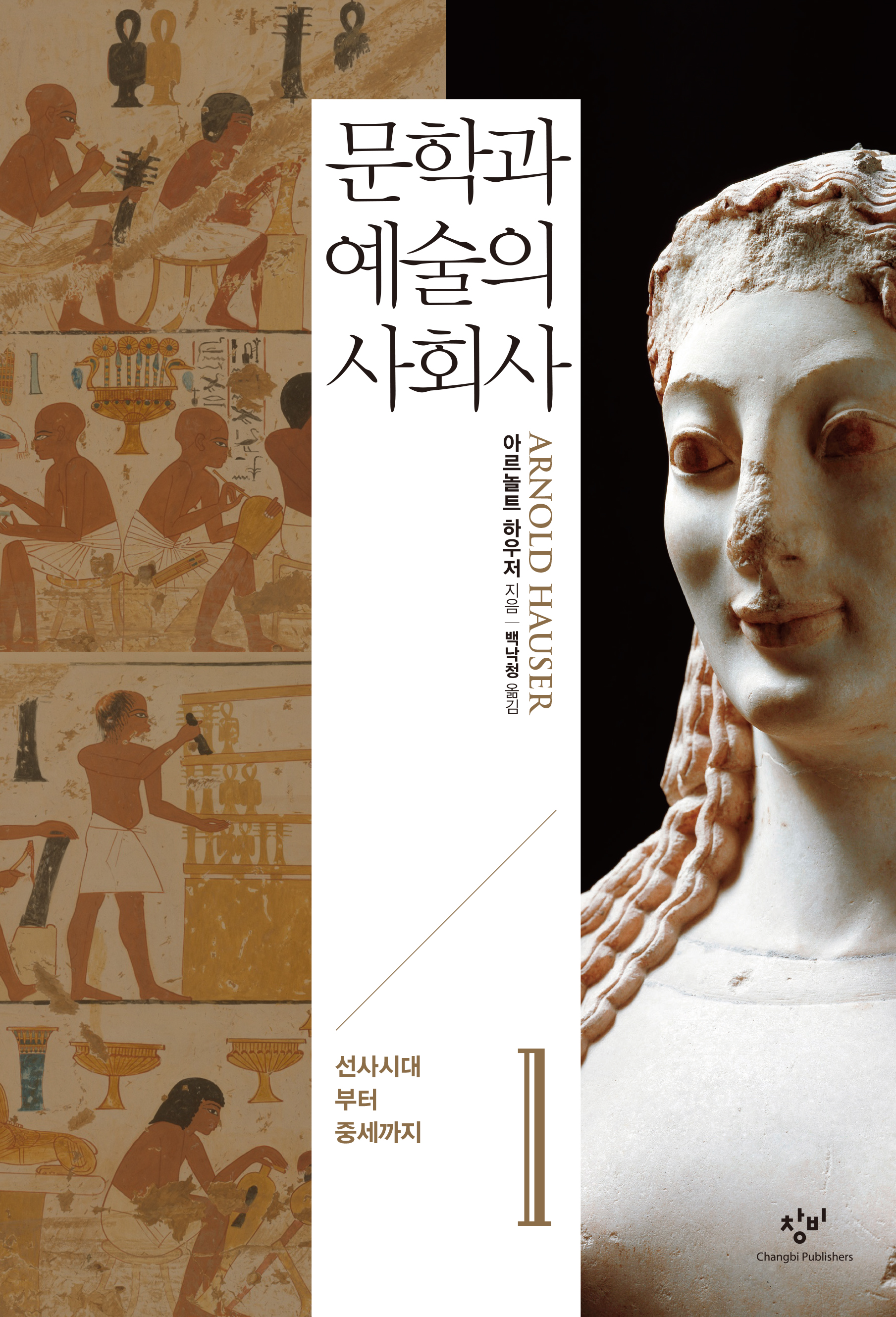

아르놀트 하우저: 문학과 예술의 사회사 1 선사시대부터 중세까지(1976). Changbi Publishers

표지를 볼 때부터 문득 떠올랐던 건 영화 <콜 미 바이 유어 네임>이었다. 이렇게 빗줄기가 멈추지 않는 날들은 그와 달라 당황스럽지만 '여름'이라는 계절의 이름 하나만으로도 생각나는 그 영화를 떠오르게 만들었다. 아마도 그건 그들이, 올리버와 엘리오의 아버지가 연구하던 것들의 흔적을 이 책에서도 찾아볼 수 있었기 때문이었던 것 같다. 우리가 존재한 기억이 없기에 과거를 쫓아보려 하고 우리가 존재할 수 없기 때문에 미래를 그리는 것은 인간의 역사 속 계속 되풀이되어왔다. 지난날을 통해 배울 점을 찾고 미래를 대비하고자 하는 모든 것들도 다 인간에게는 피할 수 없는 본능 같은 것일지도 모른다. 어쩐지 무섭게 느껴지던 비너스의 동상을 보며 아름답다고 속삭이는 대사가 이해가 잘 가지 않았었지만 책을 읽으며 그냥 그런 것이었나 보다 하고 생각하게 되었다. 머나먼 것의 흔적으로부터 느껴지는 알 수 없는 장엄한 느낌과 벅차오르는 것들을 그들도 느꼈을 테지 싶다.

어쩌면 내가 이들 문학과 예술과 멀어져야 한다고 생각했던 건 몸담고 있는 과학과는 너무 반대에 있다고 느꼈기 때문이었다. 언제나 '사실'과 '정확한' 것들을 추구해야 했다. 정확성과 정밀성 그들의 완전한 지점을 향해 달려가는 것이 내가 해야 될 일이라고 생각했다. 미숙한 것들을 하고 있긴 하지만 우리가 배우는 것은 늘 그랬으니까. 그런데 이 책은 나에게 문학예술 등에 동질감을 느끼게 해 준 책이랄까. 이 책은 시집이 아니다. 소설도 아니고. 몽환적인 예술 사상을 담고 있는 책은 더더욱 아니다. 역사적 사실과 사회의 기록을 파고들어 낱낱이 펼치고 분석하는 시선은 우리의 것과 매우 비슷했다. 그래, 이 점에서 차라리 이 책은 전문 서적, 논문의 결과 비슷하다는 것을 느낄 수 있으리라.

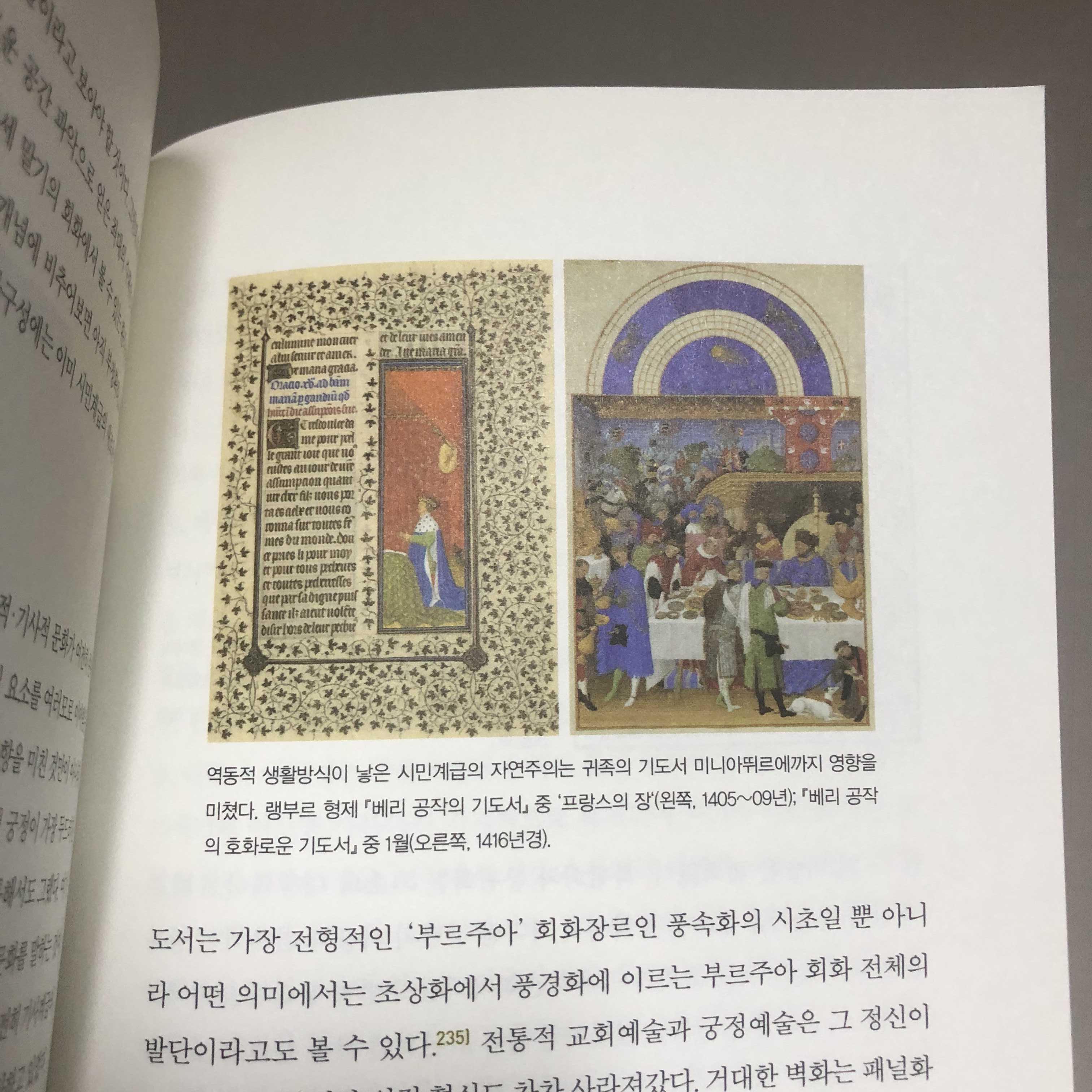

그래서 조금은 당황스러울지 모르겠다. 옛것의 그림이 잔뜩 실려있는, 산책하듯 과거로 떠나는 그런 책은 아니니 말이다. 가볍게 시작했다가는 예술 사학의 매운맛에 놀랄 것이라 생각한다. 그동안 여러 저널에는 이러한 관점으로 예술을 바라봐온 많은 논문들이 많았을지는 모르겠다. 그런데 이것이, 비전공자인 우리의 곁에 다가오니 당황스러울 수밖에 없다. 그리고 그만큼 이 책엔 새로운 시선들과 호기심을 자극하는 것들이 가득 담겨있다.

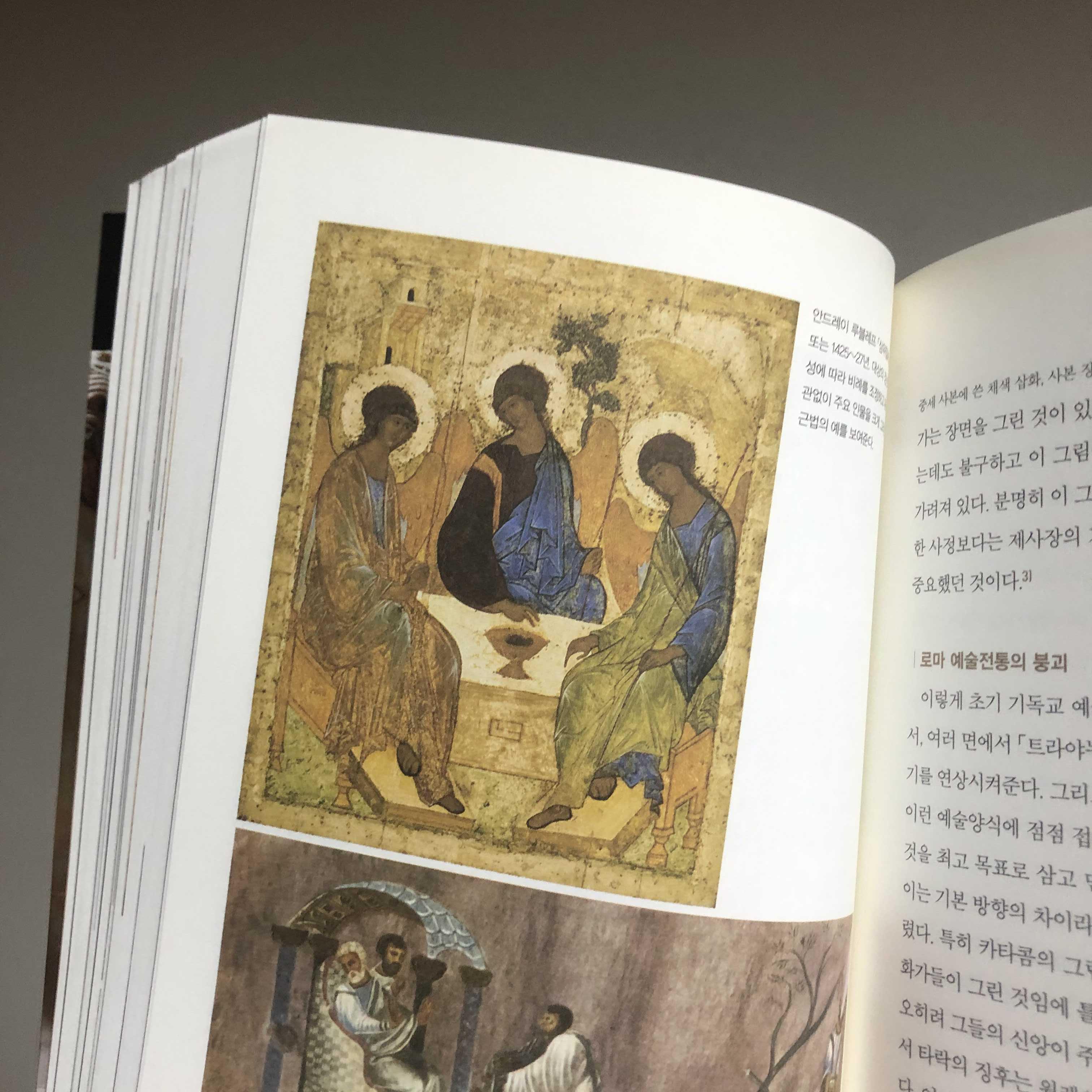

나는 종교를 가지고 있지 않고 오히려 그것의 본질에 대해 생각하고 의문을 품는 경향을 가지고 있다. 몇 년 전만 해도 극렬한 비종교인으로서 그것의 위험에 대해 크게 비난하곤 했다. 종교가 가진 몇몇 이슈들 때문이었다. 가장 크게 생각할만한 것은 과학의 자리를 침범하려는 계속되는 시도에 대한 점. 그런데 그렇게 이를 깊이 있게 파고들고 분석하고 비판하면서 한 가지 납득한 것은 어떤 방식으로든 종교를 제한하거나 인간의 삶에서 떼어낼 수 없다는 점이다. 애초에 내가 바라던 것도 종교를 배척하는 삶은 아니었으니 이에 대해선 이만 줄이지만 종교 얘기를 꺼내 든 이유는 예술과 문학에 이것이 빠질 수가 없기 때문이다.

의존하고, 바라고, 기도하는 모든 행위는 오늘의 우리가 만들어 영위한 것들이 아니다. 아주 오랜 세월 전부터, 생각하기도 힘든 그 옛날부터 종교적인 모든 것이 생겨나고 자라왔다. 인간이 점차 지성을 갖게 됨과 동시에 폭발하듯 솟아오른 것 중 하나가 종교이니 말이다. 몇몇 달라진 것들은 있었으나 신기하게도 이 종교의 행위들은 하나같이 신성시되어 곧 권력을 가졌고 부와 명예로운 것이 되었으며 문학과 예술로 남아 향유되었다.

「문학과 예술의 사회사 1」은 이 종교적인 발전 양상과 흐름에 꼭 들어맞는다고 할 수 있다. 선사시대부터 중세까지의 그 모든 과정의 꽃핀 것들이 이로서 표현되기 때문일 것이다. 그 어느 때보다 치중된 권력, 계급, 주술, 종교가 넘쳐나던 시기는 이상적이라고 할 수 없으나 남겨진 것들은 추앙받고 이상으로 여겨지기에 손색이 없다. 멀어진 시간만큼이나 전해지는 아득한 너머의 것들에 닿지 못하기에 부족한 것들은 상상으로 채우게 되고 많은 의미와 숨겨진 것들을 찾아 해석하려 하는 모습들이 가득하다. 뜬구름 잡는 것이라는 예술에 대한 매도에 휩쓸리지 않고 온전한 본질을 추적하고 싶은 분들께 추천하고 싶다.

그런데 이런 발상에 입각할 때에야 비로소, 예술가는 자기 내면의 것을 표현하기만 하면 되고, 아니 심지어는 자기 내부의 표현할 수 없는 것을 암시하기만 하면 될 뿐 그 표현하는 형식이나 수단이야 어떻든 별 문제되지 않는다는 사고방식이 가능해지는 것이다.

그리고 절대권을 완전히 장악한 지금, 교회는 고대 그리스·로마와 거의 아무런 공통점도 없는 예술양식을 스스로 만들어내기에 이른 것이다.

'책' 카테고리의 다른 글

| 빌레뜨 2 - 샬럿 브론테 (0) | 2020.08.17 |

|---|---|

| 여름 언덕에서 배운 것 - 안희연 (0) | 2020.08.08 |

| 예루살렘의 아이히만 - 한나 아렌트 (0) | 2020.07.29 |

| 나의 문화유산답사기: 산사 순례 - 유홍준 (0) | 2020.07.27 |

| 이반 일리치의 죽음 - 똘스또이 (0) | 2020.07.20 |

댓글