아르놀트 하우저: 문학과 예술의 사회사 2 르네상스 매너리즘 바로끄(1980). Changbi Publishers

* 창비에서 책을 제공받았습니다.

근 한 달 반여만에 돌아온 책, 「문학과 예술의 사회사」이다. 수백 년의 시간에서 조금 더 가까워진 수백 년이 지난 시대의 르네상스, 매너리즘, 바로크를 다룬다. 두 번째 바라보는 익숙한 형태의 표지에 조금 익숙해질 법도 하지만 전혀 아니었다. 조금 긴장이 될 정도로 '각을 잡아야' 시작할 수 있게 되는 책이었다. 조금만 참고 보다 보면 금세 두껍게 쌓인 페이지를 볼 수 있지만 그 참는 과정까지 내려오는 눈꺼풀을 붙들고 있기가 조금 힘이 들었다.

비슷한 책으로 샬럿 브론테의 책 「빌레뜨」가 떠오른다. 더딘 속도와 익숙하지 않은 세세한 표현이 참을 수가 없어 처음엔 그냥 떨쳐내버리려 했던 책이니 말이다. 그래도 끝이나 보자 하는 기분으로 붙들고 버틴 탓에 주말 나절 혼자 소파에 앉아 눈물만 줄줄 흘렸던 기억이 있다. 물론 문학과 예술의 사회사는 소설의 극적인 힘을 가지지는 못하여 벅차오르는 힘은 약할 수밖에 없지만 힘든 문턱만 넘기면 느낄 수 있는 보람의 크기는 같은 것이었다.

1권 보다도 더 친숙한 주제들이 전개됨에 그나마 더 편안했다. 미디어 커뮤니케이션 전공이지만 그것이 다루고 있는 저널의 기본을 이해하기 위해서는 근대 민주화의 시작을 처음부터 배워야 했다. 그리고 강의에서 들었던 수많은 것들은 이 책에서 반복되었다. 자본주의로 들어서기까지의 과정, 중세를 지나 시작되는 변화의 움직임, 계급의 분화와 재형성 모두가 들어온 지 얼마 되지 않아 다시 눈으로 읽게 되니 또 이렇게 반가운 것이다.

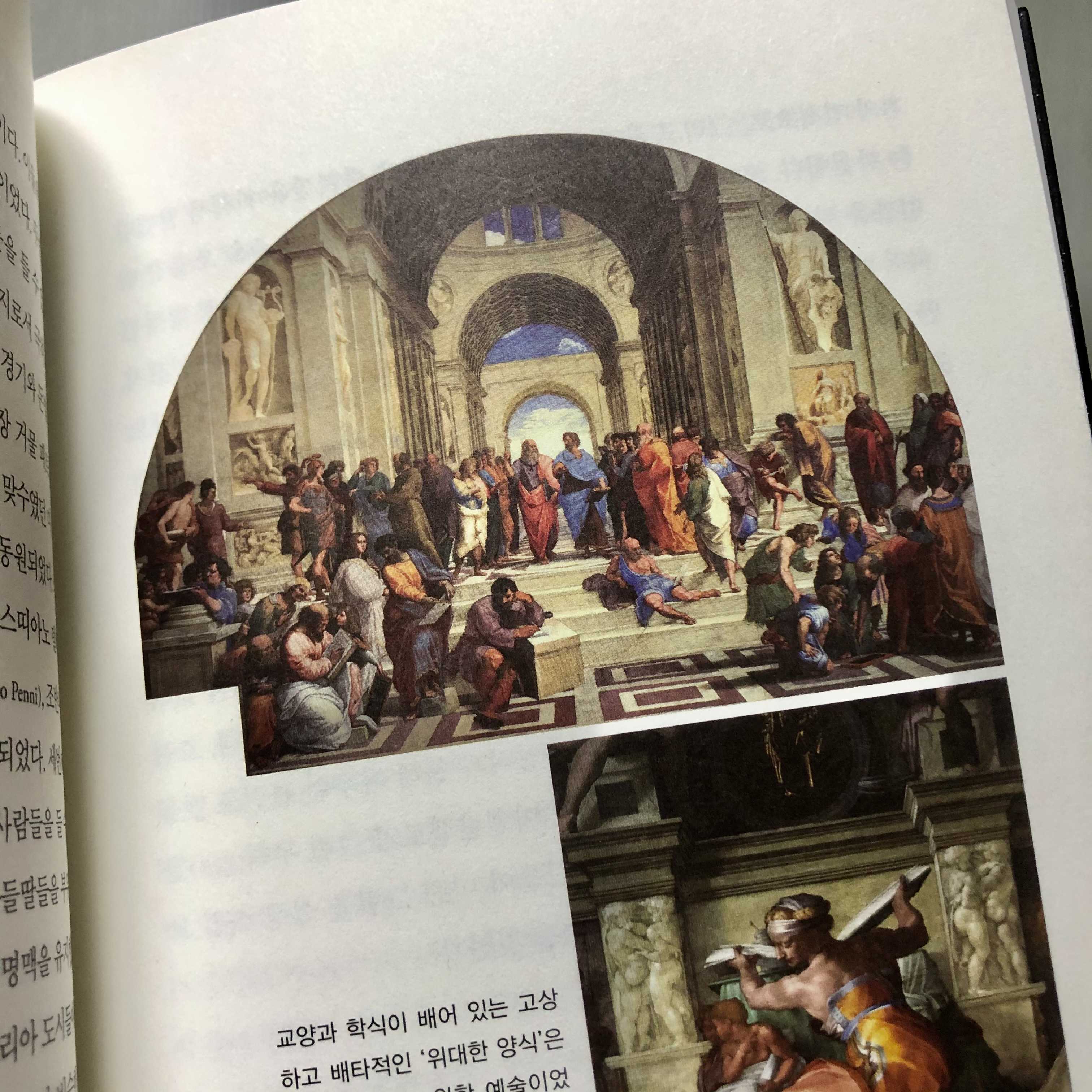

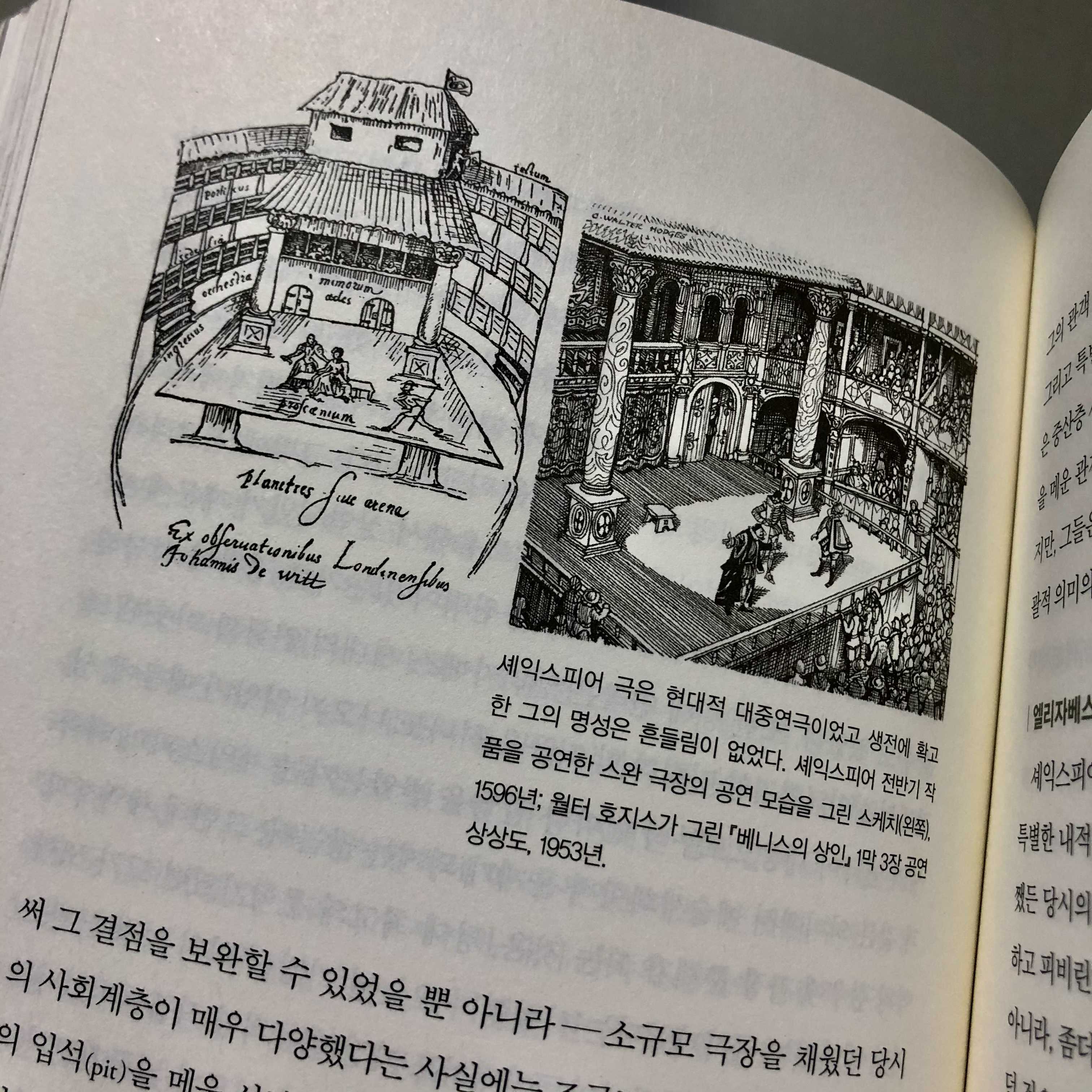

민주주의의 시작을 이끌어 낸 것은 저널리즘의 시작과 같다. 그리고 그 결과로 형성된 부족하지만 큰 첫걸음은 곧 문학과 예술 모든 분야에서의 변화의 바람으로 불었다. 덕분에 미술 교과서에서나 한 번 보고 말았던 그림들이 다시 그 뜻을 담아 다가오게 되는 걸 볼 수 있다. 딱딱하고 경계를 지은 모습은 모두 사라지지 않은 중세의 흔적이었음을, 동시대의 작가임에도 두 그림의 차이가 이다지도 큰 이유가 무엇이었는지를 이제 사회사 속에서 이해할 수 있게 되는 것이다.

문학도 마찬가지이다. 무엇이 그리 할 말이 많았는가 그렇게 해서 결국 보여주고자 한 게 무엇이었는가가 절로 궁금했던 미겔 데 세르반테스의 「돈키호테」가 집중한 기사도가 무엇이었는지를 확인할 수가 있다. 화려한 위용의 말 위에 앉아 탄탄한 다리를 뻗어 안장에 발을 올린 늠름한 기사의 모습은 이제 어디에도 없다. 우스꽝스럽고 바보 같기 그지없는 기사의 모습은 탄식을 자아낸다. 그럼에도 동시에 올곧은 면이 있는 정의가 있는 모습은 역시 같은 동일한 인물, 기사의 모습인 것이다.

사회를 읽기 전에는 그저 입체적인 인물이라고, 우스워보이지만 여전한 마음을 가진 돈키호테가 바로 기사임을 나타내는 소설이었다고 느꼈을 뿐이다. 사회를 읽지 못하니, 글은 그저 단순한 글로 남았고 더 이상 뻗어나가질 못했다. 그 오래 전의 어느 날, 작가 세르반테스가 펴낸 책을 현재의 2020년 내가 전달받았지만 작자 당신의 삶을 알지 못했던 나는 그가 말하고자 한 본래의 의의를 완벽히 수용하지 못했던 것이다.

이 정도로 간단히 설명되지 않을까. 문학과 예술에 그것이 등장하게 된 사회를 반영하는 것이 왜 중요한지 말이다. 지금의 내가 이렇게 개인적인 사견들을 담아 글을 써내리고 있지만 나와 함께 동시대를 살아가는 사람들이 아니라면 나의 말을 이해하기 어려울 것이 분명하다. 우리는 지나온 몇 년 전의 말과 행동도 지금에서 바라보기엔 모순이 가득하고 불찰이라고 생각하는 것들이 많음을 느끼고 있기에. 다만 그 시간들은 우리가 직접 겪고 보고 느껴왔기에 그 당시에 그런 사회였기에 그런 자취를 남겼던 것이라고 넌지시 이해하고 넘어갈 수 있는 것이다. 문학과 예술도 그런 이해를 담을 수 있는 사회의 그릇이 필요하다. 이에 아르놀트 하우저는 그릇을 함께 빚어줄 책을 우리에게 건네었다.

'책' 카테고리의 다른 글

| 아무 다짐도 하지 않기로 해요 - 유병록 (0) | 2020.10.25 |

|---|---|

| 두 도시 이야기 - 찰스 디킨스 (1) (0) | 2020.10.19 |

| 박막례시피 - 박막례, 김유라 (0) | 2020.10.08 |

| 우리 술 한주 기행 - 백웅재 (0) | 2020.10.05 |

| 변신 - 프란츠 카프카 (0) | 2020.09.28 |

댓글